Édition du 6 octobre 2025

Protéger nos lacs et rivières, une fosse septique à la fois

Saviez-vous qu’au Québec, environ un million de résidences isolées ne sont pas raccordées à un réseau d’égouts municipal ? (Dallaire, 2016) Ces habitations, qui peuvent être des résidences principales, des camps ou des chalets de six chambres ou moins, traitent leurs eaux usées grâce à une installation septique. Pour que ce système protège adéquatement nos ressources collectives en eau, les propriétaires de résidences isolées doivent comprendre son fonctionnement et surtout, l’utiliser et l’entretenir adéquatement.

C’est quoi, une installation septique ?

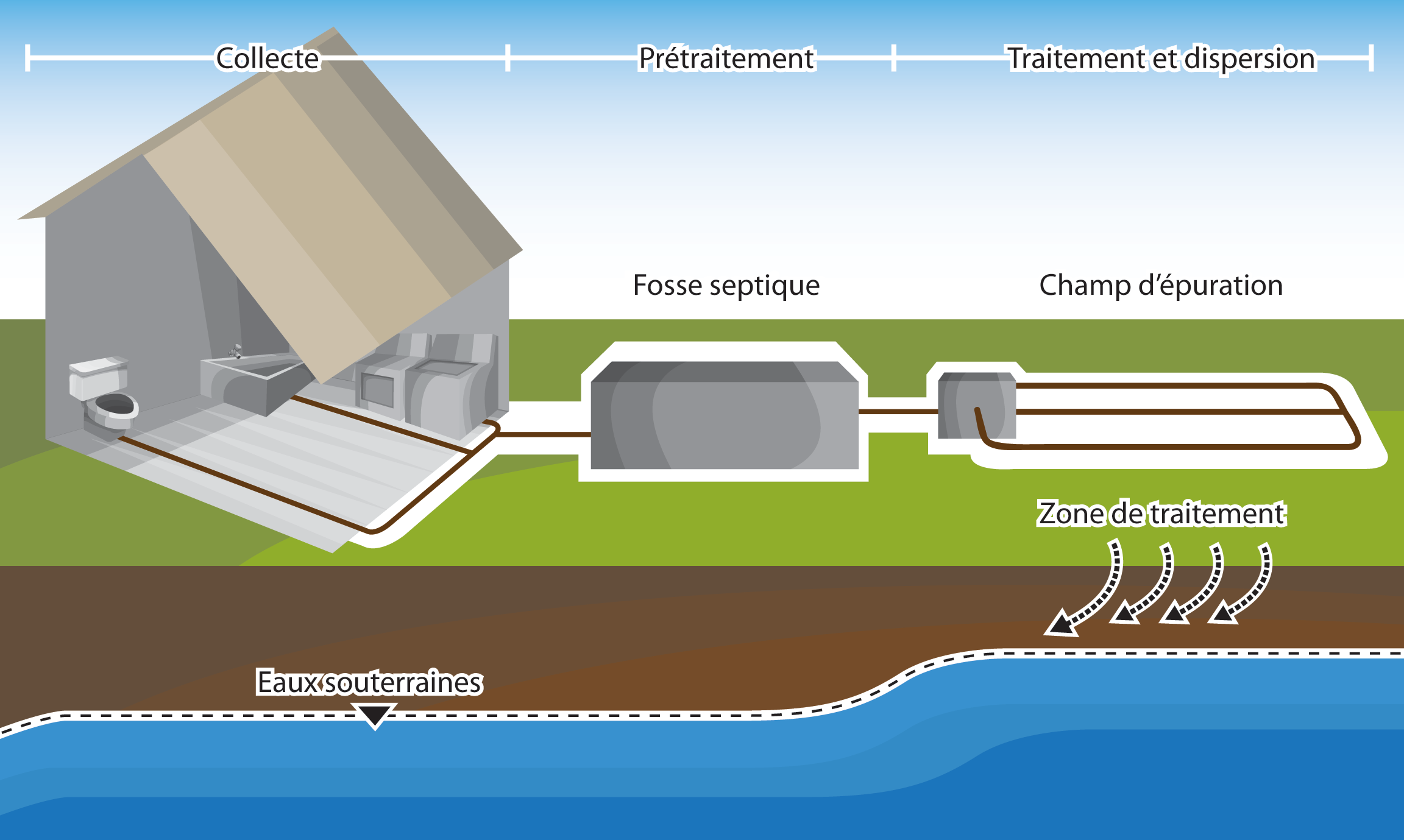

Une installation septique est un dispositif autonome conçu pour traiter les eaux usées d’une résidence. Elle se compose généralement de deux parties : la fosse septique (où les matières solides se déposent et commencent à se décomposer) et l’élément épurateur (souvent un champ d’épuration, où les eaux sont filtrées par le sol). Dans certains cas, des systèmes plus performants, dits « secondaires avancés » ou « tertiaires », sont nécessaires pour répondre aux contraintes du terrain ou renforcer la qualité du traitement. En fait, le système de traitement secondaire avancé permet une réduction plus poussée des matières en suspension et de la pollution carbonée. Le système tertiaire, quant à lui, ajoute la déphosphatation et la désinfection des eaux usées.

Une installation bien conçue et bien entretenue peut durer entre 20 et 25 ans.

Pourquoi l’entretien est-il si important ?

Sans soins adéquats, une installation septique peut rapidement devenir une source de pollution pour les nappes phréatiques, les lacs… et même pour le portefeuille des propriétaires!

Un mauvais entretien peut aussi causer des refoulements des eaux usées dans la maison, des odeurs désagréables à l’extérieur, ou encore des contaminations bactériennes dans l’eau potable des puits.

L’entretien en quelques gestes

Voici comment veiller à la santé d’une installation septique :

- Effectuer des vidanges régulièrement: tous les deux ans pour une résidence principale, et tous les quatre ans pour une résidence saisonnière. Certaines municipalités offrent ce service et la fréquence des vidanges est souvent basée sur la quantité de boues et d’écume accumulée.

- Surveiller les indices de défaillance du système. Il est impératif de contacter un professionnel ou une professionnelle si :

- Le gazon sur le champ d’épuration est plus vert qu’ailleurs;

- Le sol est spongieux ou humide en quasi-permanence au-dessus du champ d’épuration;

- Le champ d’épuration dégage des odeurs nauséabondes;

- Un liquide gris ou noir s’échappe du champ d’épuration;

- Les eaux usées s’évacuent avec difficultés ou refoulent.

- Ne jeter aucun déchet solide comme des lingettes ou des serviettes hygiéniques, ni aucune graisse dans les toilettes et les éviers. Les déchets non adaptés peuvent colmater les installations septiques. Il en est de même pour les produits chimiques qui détruisent les bactéries qui participent au traitement des eaux.

- Réduire et répartir l’utilisation de l’eau. Il est conseillé de laver les vêtements et de prendre des douches à différents moments pour éviter de surcharger le système. Installer des robinets à faible débit et réparer rapidement toute fuite sont aussi de bonnes pratiques.

- Éviter les aménagements sur le champ d’épuration. Cette zone doit être libre de toute installation, que ce soit une terrasse, un cabanon ou un stationnement. Le poids et les racines peuvent endommager les installations septiques.

Un cadre légal strict

Les installations septiques sont encadrées par la Loi sur la qualité de l’environnement et le Règlement Q-2, r.22. Les municipalités sont responsables d’en assurer l’application. Tout projet de construction, de modification ou d’extension d’installations septiques anciennes doit obtenir un permis municipal. Et attention : il n’existe pas de « droit acquis » pour polluer. Même les installations antérieures à l’entrée en vigueur du Règlement Q-2, r.22 (1981), doivent respecter les règles pour éviter les nuisances.

En adoptant de bonnes pratiques d’entretien et en respectant la réglementation, chaque propriétaire contribue à la santé de son environnement et de sa communauté.

Cet article a été écrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation Pensez Bleu menée par Réseau Environnement de concert avec le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et financé par le gouvernement du Québec.

Sources :

- Maxine Dallaire, Gérer les installations septiques individuelles québécoises : lignes directrices pour un programme de gestion municipal, Essai, Université de Sherbrooke, 2016

- ROBVQ, Guide d’aménagement et d’entretien durables des propriétés résidentielles, 2023

Photo d’en-tête: Dagmara_K, Shutterstock