Former un banc pour mieux survivre

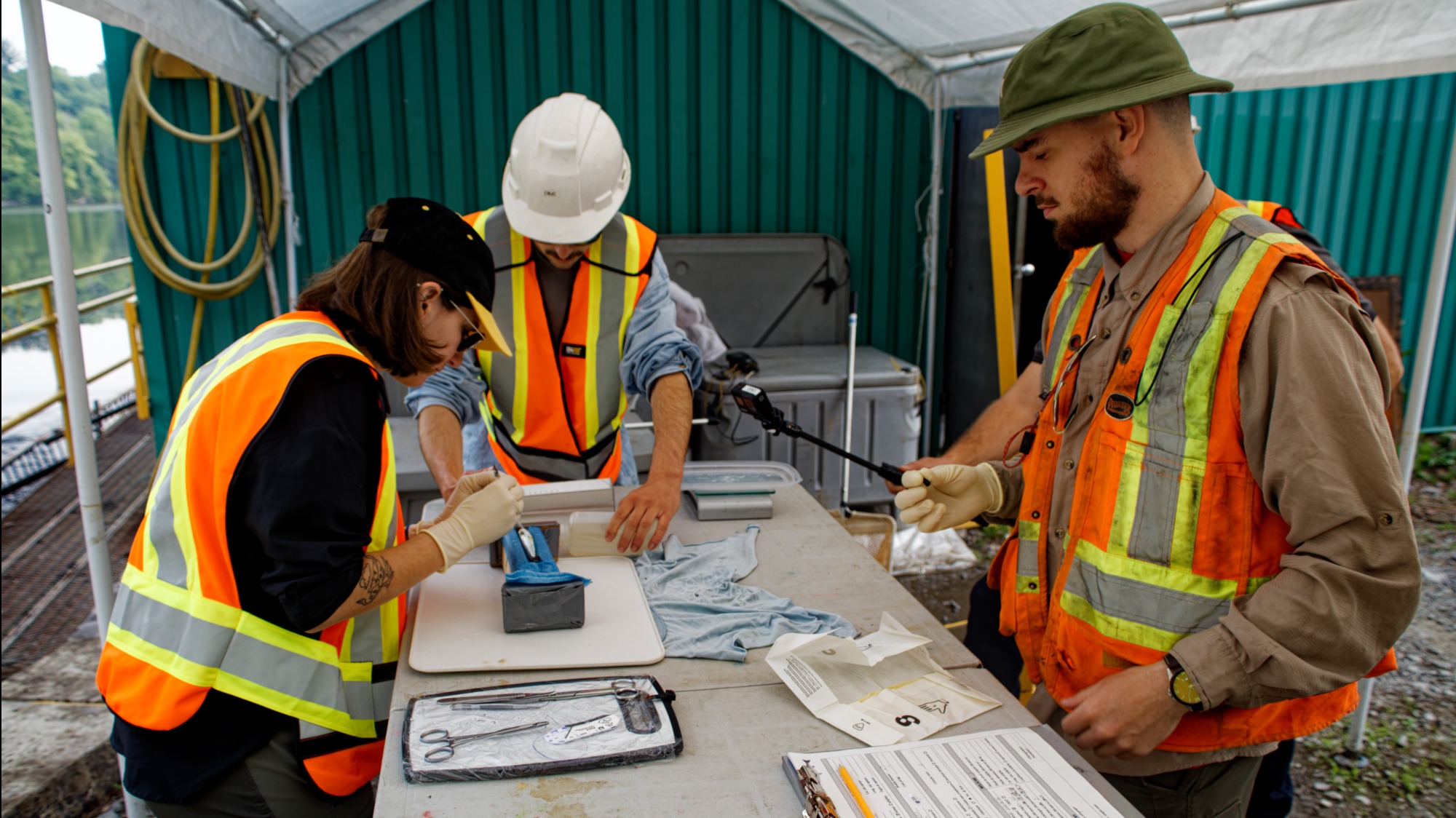

Les poissons opérés sont accompagnés de congénères non opérés afin de reformer un banc cohérent. Ce comportement naturel d’attroupement réduit les risques de prédation au moment de la remise en liberté.