Édition du 4 août 2025

B.a.-ba des propriétaires riveraines et des propriétaires riverains engagés : les bandes riveraines

Ceux et celles qui possèdent une propriété riveraine sont les premières personnes à subir les impacts négatifs de la mauvaise qualité de l’eau d’un plan d’eau, notamment la perte d’usages comme la baignade ou l’eau potable, l’augmentation de risques pour leur santé et la baisse de la valeur de leur propriété. Heureusement, ce sont aussi les personnes les mieux placées pour prévenir la dégradation, voire améliorer la qualité de l’eau. Au sommet de la liste des bonnes pratiques à adopter se trouve, sans contredit, l’aménagement d’une bande riveraine.

Qu’est-ce qu’une bande riveraine ?

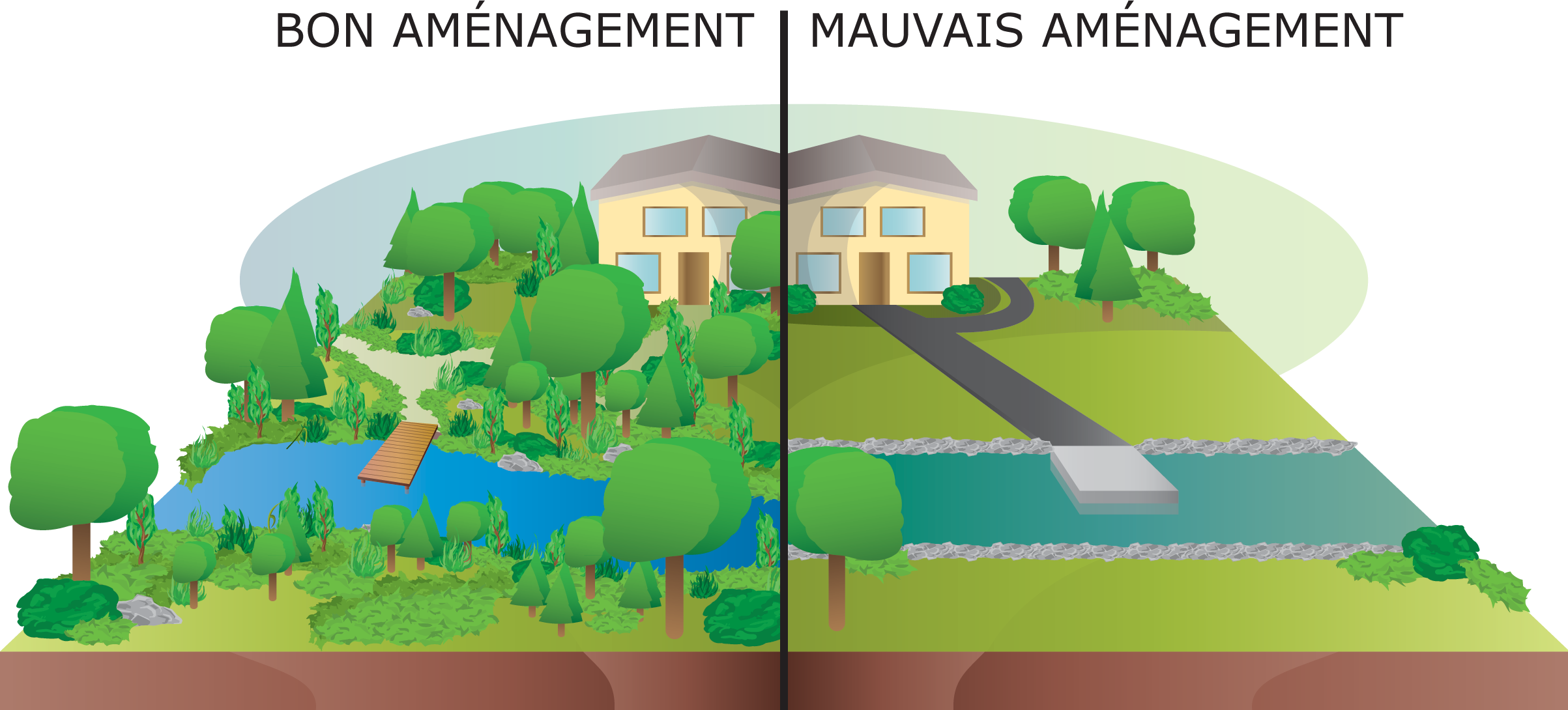

Il s’agit d’une bande de végétation naturelle, large d’au moins 10 à 15 mètres selon la pente du terrain, qui borde les lacs, rivières ou ruisseaux. Cette largeur minimale est essentielle pour que la bande riveraine remplisse efficacement ses fonctions écologiques. Composée d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées, elle forme une zone tampon entre la terre et l’eau. Elle agit comme le dernier filtre pour les eaux de ruissellement, retenant sédiments, nutriments et polluants avant qu’ils n’atteignent les milieux aquatiques.

Autrefois, ces rives étaient protégées par la « réserve des trois chaînes », une bande de 60 mètres appartenant à l’État québécois. Bien que cette réserve ait été abolie en 1987, la bande riveraine demeure aujourd’hui protégée par le régime transitoire qui remplace progressivement la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Ce régime transitoire, mis en place en attendant la mise à jour complète de la cartographie des zones inondables, sera graduellement remplacé par un régime permanent visant une application plus uniforme et rigoureuse des règles d’aménagement du territoire dans ces milieux sensibles.

Pourquoi les conserver ou en implanter?

En plus d’apporter de la beauté au paysage, les bandes riveraines bien végétalisées offrent plusieurs services écologiques essentiels :

- Elles stabilisent les sols, réduisant l’érosion des berges ;

- Elles filtrent les polluants provenant d’activités anthropiques (engrais, sels de déglaçage, etc.) ;

- Elles atténuent les risques d’inondation ;

- Elles fournissent un habitat riche pour une multitude d’espèces;

- Elles empêchent le réchauffement excessif de l’eau, limitant ainsi le développement d’algues.

Comment les aménager ?

La première option est simple, économique et sans effort : laisser faire la nature! Il suffit de cesser de tondre près du rivage et laisser la flore locale s’installer.

La seconde nécessite de mettre la main à la pâte, mais permet d’orienter la diversité végétale en fonction des besoins et des goûts des propriétaires riverains. Dans ce cas, l’idéal est de planter des espèces indigènes comprenant des arbres qui absorberont le phosphore et fourniront de l’ombre, comme l’épinette blanche ou le bouleau à papier, des arbustes qui stabiliseront le sol, comme le bleuet à feuilles étroites ou le myrique baumier, ainsi que des plantes herbacées qui ralentiront le ruissellement de l’eau et agiront comme filtre, comme l’élyme du Canada ou le Bardon de Gérard. Pour faire les bons choix, il est recommandé d’observer les végétaux présents naturellement autour du plan d’eau et de consulter le Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec de la FIHOQ, devenu Québec Vert.

Consulter avant d’agir!

Avant d’intervenir, il est grandement recommandé de prendre connaissance des règlements municipaux en vigueur. Et pour un accompagnement personnalisé, les organismes de bassins versants (OBV) sont là pour guider les propriétaires riverains. Vous pouvez découvrir l’OBV qui dessert votre territoire en consultant le site du ROBVQ.

Cet article a été écrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation Pensez Bleu menée par Réseau Environnement de concert avec le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et financé par le gouvernement du Québec.

Crédit photo d’en-tête: Baker Jarvis, Shutterstock